26. Juni bis 11. Oktober 2015

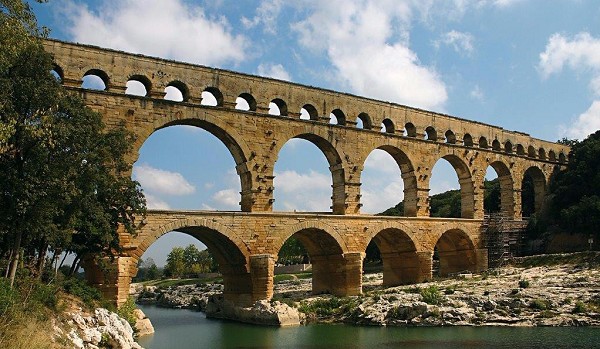

Wasser für Roms Städte

Die Eifelwasserleitung, die Frischwasser von Quellen in der Kalkeifel in das römische Köln führte, war einer der längsten römischen Aquädukte. Hier konnte erstmals die Einteilung einer antiken Baustelle in Baulose archäologisch nachgewiesen werden: Ein massives Tosbecken bildete die Nahtstelle zwischen zwei Trassenabschnitten. Quellfassungen, Brücken, Sammelbecken und Absetzbecken der Eifelwasserleitung wurden im Verlauf eines archäologischen Wanderweges für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

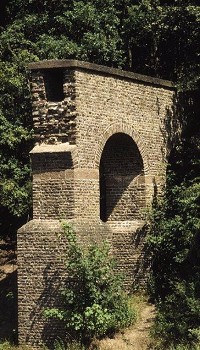

Da das Urftwasser stark kalkhaltig war, setzte sich auf den Sohlen und an den Wandungen der Wasserleitungen Kalksinter ab – in einigen Abschnitten erreichte er eine Stärke von 40 cm. Diese Kalksinterablagerungen bauten die Steinmetze des Mittelalters planmäßig ab und nutzen den „Aquäduktmarmor“ zur Ausschmückung von Kirchen, Klöstern und Burgen. Der Baustoff wurde weithin verhandelt - Säulen, Altar- und Grabplatten aus dem ungewöhnlichen Material findet man in den Domen entlang des Hellweges, in den Kathedralen von Roskilde in Dänemark, in Canterbury und in manchen Kirchen der Niederlande.

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Technik des Aquäduktbaus im Imperium Romanum. Viele technische Einzelheiten werden am Beispiel der Eifelwasserleitung nach Köln gezeigt. Ein besonderes Augenmerk gilt der mittelalterlichen Wiederverwendung des Bauwerks.